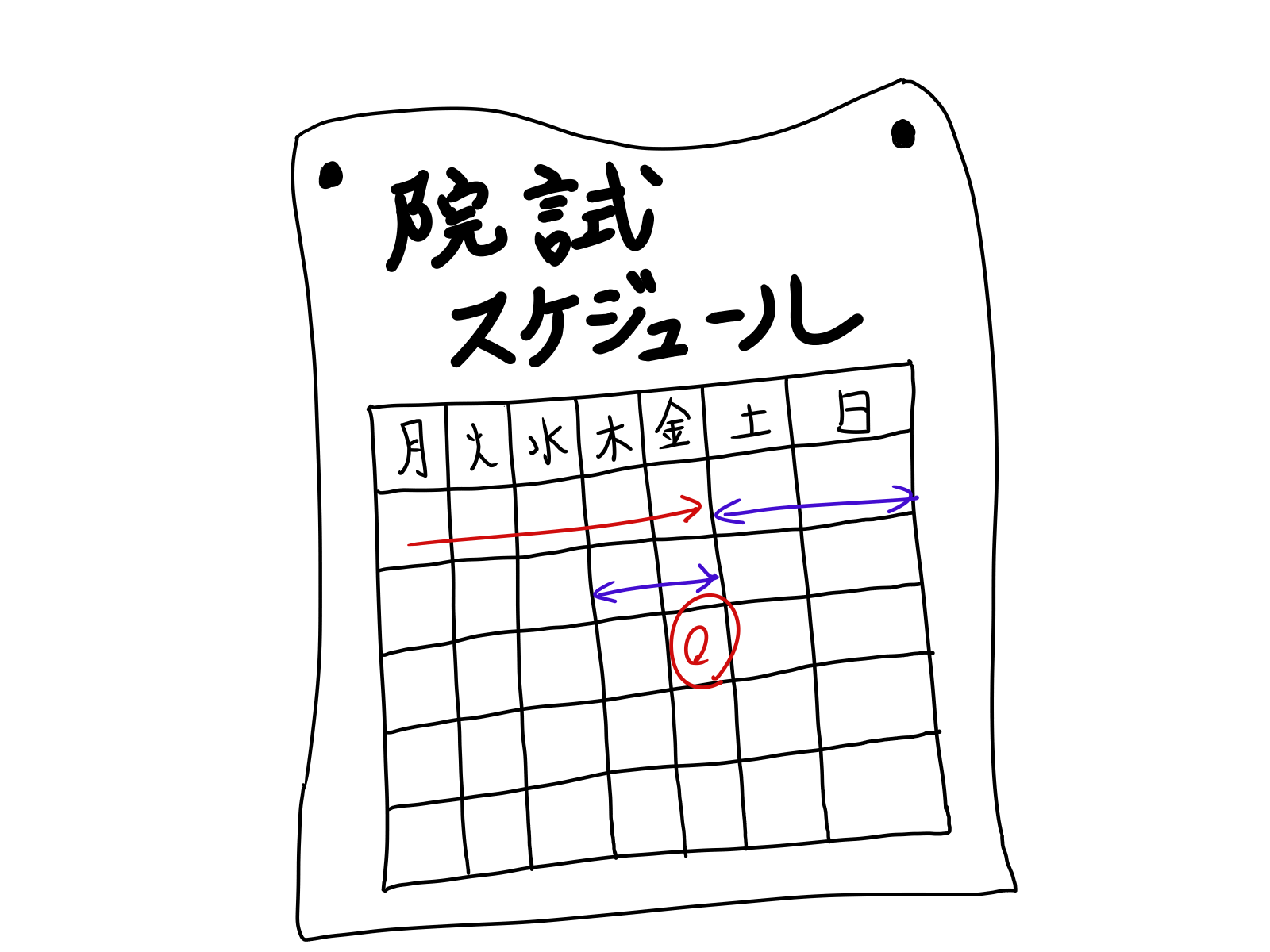

今回は、大学院に進学したい人に向けて院試のスケジュールを解説します!

これをみれば、大学院入試の流れが大体わかるでしょう。

僕の中の人は、外部の大学院試験を経験しているよ!

中の人…

※この記事は、旧帝大・国立大学の工学系研究科への外部受験の経験をもとに作成しています。全ての院試を網羅しているわけではありません。もし、分野が違う人は必要な部分を取捨選択しながら読んでください。

院試の準備はいつから?

結論:3年生の前期から始めていると安心!

院試の準備は早い人だと大学3年の前期~2年の後期から始めます。遅い人でも4年生になる前から始めています。

特に、東大・京大などの最難関大学院に行きたい人は3年の前期には準備し始めるべきでしょう。

ちなみに、私は院試の準備が遅すぎたので4年生の5月から開始しました

結果としては、某国立大学院と旧帝大院に合格することができましたが、院試の成績はあまり良くなかったので、なるべく早めに準備しましょう。

院試の理想的なスケジュール【まとめ表あり!】

ここから、僕が思う院試の理想的なスケジュールを紹介します!

(学部3年(B3)から準備した想定ですが、あくまで理想的なスケジュールなので、適宜自分の状況に合わせてください。)

▼忙しい人向けのまとめ表!!

| 時期 | やること | ポイント |

|---|---|---|

| ~B3 9月 | ・受験先の決定 ・受験科目の確認 | ・やりたい研究から選ぶ ・外部英語試験の有無を調べる |

| B3 10月~2月 | ・外部英語試験の勉強 ・専門科目の勉強 | ・この段階では英語優先 |

| B3 2月~B4 4月 | ・専門科目の勉強 ・研究室訪問 ・オープンキャンパス ・小論文あるなら書き始める | ・一番きついはず ・研究室訪問は忘れずに ・卒研も始まる |

| B4 4月~出願まで | ・出願書類を出す | ・必要書類の確認! ・英語試験の提出も忘れずに |

| 出願~合格まで | ・専門科目勉強 ・面接(あるなら)対策 ・合格を待つ | ・受験会場を確認 ・頑張った自分を褒める |

受験する大学院の決定・受験科目の確認(B3 9月まで)

まずは、どの大学院(専攻科も)・研究室を受験するのか決めましょう。

これは、「なんとなくこの大学院が良いな~」くらいでもokです。できれば2個までに絞りましょう。行きたい大学院が決まっている人は、志望する研究室まで決めれば完璧です!

志望する大学院を決定したら、HPから大学院受験の募集要項を探しましょう!(学部生なら博士前期課程、修士2年なら博士後期課程の募集要項を見る)

募集要項では、

- 受験資格

- 受験科目

- 受験日程

- 外部英語試験の成績が必要か(いつまでに必要かも見る)

これら4つを確認しましょう。

外部英語試験を勉強する(B3の10月から 3のステップと並行して行う)

募集要項から外部の英語試験(TOEICやTOEFL)の成績が必要かを確認し、必要なのであれば英語試験の勉強に取り掛かりましょう。

特に、TOEICの場合は600点を確保するようにしましょう。

院試科目の重要性は基本的に、英語 < 専門科目 ですが、専門科目の内容は試験当日になるまでわからないので、専門科目だけにすべてをかけるのはとてもリスキーです。

したがって、この時期であれば外部の英語試験(TOEICやTOEFL)が必要な場合は、まずこちらの対策をしましょう。

期限の目安としては、B4の4月には英語の成績があるのが理想ですので、試験を受けるのは遅くてもB3の2月や1月です。

※ただし、以下の場合はこの段階をスキップしましょう

・現時点でTOEICやTOEFLが高得点である→その成績書が院試の有効期限を満たしているかを確認してこの段階をスキップ

・現時点で院試まで2か月もない→スコアをもっていないならすぐに英語試験の申し込みをして最低限のスコアを確保する(そもそもスコア提出が間に合うか調べる)

ちなみに、TOEICの勉強をするなら公式が出している問題集がおすすめです。

専門科目を勉強する(B3 10月から)

外部英語試験と同時に、専門科目の勉強に専念しましょう。

このとき、注意してほしいのがまず過去問を解くということです。

え、でもまだ何も勉強してないから過去問なんて解けないよ…

おそらく、ほとんど解けないと思います。

しかし、過去問に取り組んだことで、

- どういう問題がでるのか?

- どのような知識が自分に足りないのか?

この2点を考えてみましょう。

過去問を解いたら、教授や友達、教科書を駆使して解答を考えましょう。(解答がある場合はそれをみる)

その後は、自分に足りない部分や不足していた分野を中心に勉強して行きます

勉強する教材については、受験先大学院の先輩や教授から聞くのが最も良いと思いますが、無理そうならネットで調べるのもアリです。

私の場合は、志望先の大学院で使っている教科書で勉強しました。

使っている教科書がわからない人は、オープンキャンパスや研究室訪問、OB・OGに聞いてみましょう。

研究室訪問する(B3 2月 ~ B4 5月)

3,4月頃になったら、志望研究室を決定し、研究室訪問しましょう。

研究室訪問とは、その名の通り研究室の教授にメールして教授から研究室に関する話を聞くことです。

【研究室訪問の手順】

①志望研究室のメアドを調べる(大学のHPとかから)

②志望研究室にメールを送りましょう。

③研究室訪問する

時期によっては、「オープンキャンパスの時に訪問してください」と言われることもあります。そのときはおとなしくオープンキャンパスで話を聞きましょう!

研究室の教授に受験することを伝え、受験(出願前)

第一志望の研究室が決まったらその研究室の教授に受験することをメールで伝え、出願しましょう!

出願後はひたすらに専門科目の勉強や面接対策をしましょう

絶対に真似しないで!【僕の合格体験談】

さて、ここまで理想的な院試スケジュールの解説をしてきました。

実はこの記事を書くきっかけは、自分の院試スケジュールがギリギリすぎたからです笑

【僕の院試スケジュール(真似しないでね)】

- B3の秋頃にTOEIC受験

- B4の4月に院試を決意▶志望校のオープンキャンパス行けず

- B4の5月から院試勉強▶研究室訪問行けず

- B4の8月受験▶ギリギリで合格

まあ、「こんなスケジュールでも受かるぞ!」というネタにはできますが、ちゃんとした記事にはできないですね…。

まとめ

今回は、院試のスケジュールについてまとめました。

- 勉強は3年の後半に始めると良い(ただし、4年に入ってからでも頑張れば間に合う)

- 英語の外部試験がある場合は先に終わらせておく

- 専門試験は過去問から始める

しっかり準備して院試に挑みましょう!!

コメント